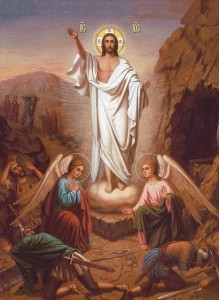

Воскресение Христово – основа нашей веры. Оно есть та первая, важнейшая, великая истина, возвещением которой апостолы начинали свою проповедь. Как крестной Христовой смертью совершено очищение наших грехов, так Его воскресением дарована нам вечная жизнь. Поэтому для верующих людей воскресение Христово есть источник постоянной радости, несмолкающего ликования, достигающего своей вершины в праздник святой христианской Пасхи.

Как повествуют евангелисты, Господь Иисус Христос умер на кресте в пятницу, около трех часов после обеда, накануне еврейской Пасхи. В тот же день вечером Иосиф Аримафейский, человек богатый и благочестивый, вместе с Никодимом сняли с креста тело Иисуса, помазали его благовонными веществами, обвили полотном («плащаницей»), как полагалось по еврейским традициям, и похоронили в каменной пещере. Эту пещеру Иосиф высек в скале для собственного погребения, но из любви к Иисусу уступил ее Ему. Эта пещера находилась в саду Иосифа, рядом с Голгофой, где распяли Христа. Иосиф и Никодим были членами Синедриона (верховного иудейского суда) и одновременно тайными учениками Христа. Вход в пещеру, где они погребли тело Иисуса, они заложили большим камнем. Погребение совершалось поспешно и не по всем правилам, так как в этот вечер начинался праздник иудейской Пасхи.

Несмотря на праздник, в субботу утром, первосвященники и книжники пошли к Пилату и просили у него разрешения приставить ко гробу римских воинов, чтобы охранять гроб. К камню, закрывавшему вход в гробницу, приложили печать. Все это было сделано из предосторожности, так как они вспомнили предсказание Иисуса Христа, что Он воскреснет на третий день после Своей смерти. Так иудейские начальники, сами того не подозревая, подготовили неопровержимые доказательства последовавшего на следующий день воскресения Христа.

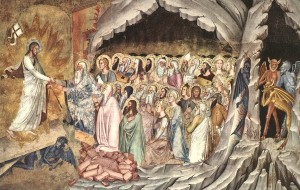

Где пребывал Господь Своей душою после того, как Он умер? По верованию Церкви, Он сошел в ад со Своей спасительной проповедью и вывел оттуда души уверовавших в Него (1Пет. 3:19).На третий день после Своей смерти, в воскресенье, рано утром, когда еще было темно и воины находились на своем посту у запечатанного гроба, Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Тайна воскресения, как и тайна воплощения, – непостижимы. Своим слабым человеческим умом мы понимаем это событие так, что в момент воскресения душа Богочеловека вернулась в Его тело, отчего тело ожило и преобразилось, став нетленным и одухотворенным. После этого воскресший Христос покинул пещеру, не отваливая камня и не нарушив первосвященнической печати. Воины не видели, что произошло в пещере, и после воскресения Христа продолжали сторожить опустевший гроб. Вскоре произошло землетрясение, когда Ангел Господень, сошедший с неба, отвалил камень от двери гроба и сел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была бела, как снег. Воины, испугавшись Ангела, разбежались.

Ни жены мироносицы, ни ученики Христа ничего не знали о случившемся. Так как погребение Христа было совершено поспешно, то жены мироносицы условились на следующий день после праздника Пасхи, то есть по-нашему в воскресенье, пойти ко гробу и закончить помазание тела Спасителя благовонными мазями. О приставленной к гробу римской страже и о приложенной печати они и не знали. Когда стала появляться заря, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия и некоторые другие благочестивые женщины пошли ко гробу с благоуханным миром. Направляясь к месту погребения, они недоумевали: «кто отвалит нам камень от гроба?» – потому что, как объясняет Евангелист, камень был велик (Мк. 16:3). Первая пришла ко гробу Мария Магдалина. Видя гроб пустым, она побежала назад к ученикам Петру и Иоанну и сообщила им о пропаже тела Учителя. Немного спустя пришли ко гробу и прочие мироносицы. Они увидели во гробе юношу, сидящего на правой стороне, одетого в белую одежду. Таинственный юноша сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Он воскрес. Идите и скажите ученикам Его, что они увидят Его в Галилее» (Мк. 16:6, 7). Взволнованные неожиданной вестью, они поспешили к ученикам.

Между тем апостолы Петр и Иоанн, услышав от Марии о случившемся, прибежали к пещере: но, найдя в ней лишь пелены и плат, который был на голове Иисуса, возвратились домой в недоумении. После них Мария Магдалина вернулась на место погребения Христа и стала плакать. В это время она увидела во гробе двух ангелов в белых одеждах, которые сидели – один у главы, другой у ног, где лежало тело Иисуса. Ангелы спросили у нее: «что ты плачешь?»(Ин. 20:15). Ответив им, Мария повернулась назад и увидела Иисуса Христа, но не узнала Его. Думая, что это садовник, она спросила: «господин! если ты вынес Его, (Иисуса Христа), то скажи, куда положил Его, и я возьму Его». Тогда Господь сказал ей: «Мария»! (Ин. 20:16). Услышав голос и обернувшись к Нему, она узнала Христа и, воскликнув: «Учитель!» бросилась к Его ногам. Но Господь не позволил ей прикасаться к Себе, а велел идти к ученикам и рассказать о чуде воскресения.

Этим же утром воины пришли к первосвященникам и сообщили им о явлении Ангела и об опустевшем гробе. Эта весть очень взволновала иудейских начальников: исполнились их тревожные предчувствия. Теперь им прежде всего предстояло позаботиться о том, чтобы народ не поверил в воскресение Христа. Собрав совет, они дали воинам много денег, приказав распространять слух, будто ученики Иисуса ночью, в то время когда воины спали, украли Его тело. Воины все так и сделали, и так слух о краже тела Спасителя потом долго держался в народе.

В первый день Своего воскресения Господь несколько раз являлся Своим ученикам, которые прятались от преследований поодиночке и группами в разных частях Иерусалима. По церковному преданию, Христос сначала явился Своей Матери, чем утешил Ее материнскую скорбь. Потом Господь явился и прочим женам-мироносицам, сказав им: «радуйтесь!» (Мф. 28:9). Жены мироносицы поспешили поделиться этой радостной вестью с прочими апостолами. В тот же день Господь явился еще ап. Петру и двум ученикам – Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус. Вечером же Он явился всем апостолам, которые собрались, чтобы обсудить слухи о Его воскресении. Боясь иудеев, апостолы заперлись в одном из домов Иерусалима (По преданию, – в «Сионской горнице», где была совершена Тайная вечеря и где через семь недель после Пасхи Дух Святой сошел на апостолов).

Через неделю после этого Господь снова явился апостолам и в том числе ап. Фоме, который отсутствовал при первом явлении Спасителя. Чтобы рассеять сомнения Фомы относительно Своего воскресения, Господь позволил ему прикоснуться к Своим ранам, и уверовавший Фома припал к Его ногам, воскликнув: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). Как повествуют далее евангелисты, в течение сорокадневного периода после Своего воскресения Господь еще несколько раз являлся апостолам, беседовал с ними и давал им последние наставления. Незадолго до Своего вознесения Господь явился более чем пятистам верующим.

На сороковой день после Своего воскресения Господь Иисус Христос в присутствии апостолов вознесся на небо и с тех пор Он пребывает «одесную» Своего Отца. Апостолы же, ободренные воскресением Спасителя и Его славным вознесением, вернулись в Иерусалим, ожидая сошествия на них Духа Святого, как обещал им Господь.

Акафист Воскресению Христову (иной)

Кондак 1

Возбранный Воеводо, Господи Небесе и земли, победно благодарственное пение приносим Тебе, раби Твои, во ад ныне сшедшему и с Собою вся воскресившему, и наше избавление празднующе, светло вопием: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 1

Ангел Господень, в вечер субботний в трусе велии сошед с Небесе, отвали камень от дверий гроба Иисусова и седяще на нем. От страха его сотрясошася стрегущии и быша яко мертви. Мы же Воскресшему Живому Богу с мироносицами покланяемся и Пасху тайную благовествуем, вопиюще: Христос воскресе, и князи адстии падоша. Христос воскресе, и устрашишася вратницы адовы. Христос воскресе, и сокрушишася врата медная. Христос воскресе, и твердыни адовы положишася в запустение. Христос воскресе, и смерть рыдает. Христос воскресе, и ад, стеня, вопиет: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 2

Видяще Мария Магдалина, и Мария Иаковля, и Саломия юношу во гробе Иисусове, одеяна во одежду белу и седяща в десных, ужасошася. Он же глагола к ним: «Иисуса Распятаго ищете? Несть зде, воста бо, якоже рече. Приидите, видите место, идеже лежа Господь, и скоро шедше рцыте учеником Его: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Икос 2

Разум неразумеваемый разумети ищуще, Петр и другий ученик течаста ко гробу и, вшедше в онь, видеша ризы едины лежаща и сударь, иже бе на главе Иисусове, не с ризами лежащъ, но особь свит на единем месте, веровавше же, возопиша с веселием: Христос воскресе, и вся тварь радуется. Христос воскресе, Небеса да веселятся. Христос воскресе, и сликовствуют нам Ангели. Христос воскресе, и просветишася преисподняя. Христос воскресе, воскликнем с веселием, от смерти спасеннии. Пойте же Господеви вся земля: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 3

Силою свыше облече Господь Своя ученики по Воскресении. Тии же идоша в Галилею, в гору, аможе повеле им Иисус, и пришедшим им глагола Иисус: «Дадеся Ми всяка власть на Небеси и на земли. Шедше убо, научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам». Тии же поклонишася Ему, зовуще: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 3

Имущи в сердце своем любовь к Учителю, Мария Магдалина стояще у гроба вне, плачущи, и Воставшаго из мертвых видящи, яко вертоградаря, вопрошаше: «Аще Ты еси взял Его, повеждь ми, где еси положил Его, и аз возьму Его». Обаче, паче чаяния, слышавши: «Марие, восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему и Богу Моему и Богу вашему», прииде ко учеником, глаголющи: Христос воскресе, и жало греховное притупися. Христос воскресе, и мир от потопа греховнаго спасеся. Христос воскресе, и мы от работы врагу свободихомся. Христос воскресе, и диаволе прельщение упразднися. Христос воскресе, и бывшее на нас рукописание загладися. Христос воскресе, и вся тварь обновися, зовущи: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 4

Бурю помышлении сумнительных внутрь имея, Фома учеником, глаголющим, яко видехом Господа, рече им: «Аще не увижу на руку Его язвы гвоздиныя и вложу перста моего в язвы гвоздиныя, и вложу руку в ребра Его, не иму веры», но, уверився, с веселием возопи: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 4

Слышав Фома ученик, видевших Господа, и очима своима хотяй Того зрети, рече: «Не иму веры». По днех же осьмих прииде Иисус затворенным дверем, ста посреде ученик и глагола Фоме: «Принеси перст твой семо, и виждь руце Мои, и принеси руку твою, и вложи в ребра Моя: и не буди неверен, но верен». И отвеща Фома, и рече: Христос воскресе, Ты еси Господь мой. Христос воскресе, Ты еси Бог мой. Христос воскресе, и вси нетление и жизнь восприяхом. Христос воскресе, и мертвии восташа. Христос воскресе, и избавихомся осуждения и муки. Христос воскресе, и жизнь из гроба возсия мирови поющему: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 5

Божества огнем не опалися Фома, ребро Спасово дерзновенно осязав. Паче же просветися, Бога, на спасение наше воплотившася и паки с плотию воскресшаго, познав. Темже неверием своим блаженный близнец церковную веру утверждает, юже исповедующе согласно вопием: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 5

Видевше Иисуса воскресша, ученицы убояхуся, мняще дух видети. Иисус же, хотя уверити их, показа им руце и нозе и ребра Своя, таже рыбы печены часть прием и от пчел сот пред ними яде. Тем уверившеся и страх свой и печаль свою отложивше, в радости пояху: Христос воскресе, хуждшая восприим, и подаде нам лучшая. Христос воскресе, и ад умертвися блистанием Божества Его. Христос воскресе, и тьма разрушися, и мрачнии демони отгнашася. Христос воскресе, и истлевшее страстьми человеческое естество обновися. Христос воскресе, и беззакония наша туне очистишася. Христос воскресе, и мы веи, в нетление облекшеся, песнь сию Ему приносим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 6

Проповедники по Воскресении Твоем в мир посылая, богоносныя апостолы Твоя, Христе, рекл еси им, дунув: «Приимите Дух Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им; и имже держите, держатся». Темже даждь и до днесь во всем мире чада церковная, от грехов разрешаеми, славят непрестанно Твое милосердие и душами чистыми в радости поют: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 6

Возсиял еси, Христе, и во мрачных удолиях ада свет Твоего Воскресения, прощение и ослабу, и избавление благовествуя, Много-милостиве, душам от века тамо содержимым. Темже от змия, человекоубийцы, исхищаеми, играюще, к свету Твоему устремишася, поюще: Христос воскресе, и узы наша разтерзашася. Христос воскресе, и сень смертная в вечную жизнь преложися. Христос воскресе, и держава смерти уже не возможет держати человека. Христос воскресе, и мучителева дерзость низложися. Христос воскресе, и рай вместо ада жити нам даровася. Христос воскресе, и мир воспевает присно: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 7

Хотяй падшему Адаму послужити, Спасе наш, на земли явился еси, и на земли того не обрет, даже до ада низшел еси ища, да, сретив Тя долу, в преисподних земли, со всеми спасемыми поет: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 7

Новыя жизни начало положил еси мирови, Господи, Твоим славным Воскресением. Ветхая бо вся мимоидоша: и ад, и смерть, и власти-тельство диавола. Свободна убо вся тварь познавается, и прежде омраченнии, ныне яко сынове Божии, ликуют, поюще: Христос воскресе, бездну милости и щедрот излияв на род наш. Христос воскресе, в ров низпадших нас воздвигнувый с Собою. Христос воскресе, и мы от сетей демонских избавихомся. Христос воскресе, и горесть греха в сладость райския жизни преложися. Христос воскресе, и древом умерщвленнии ожихом. Христос воскресе, и нас возведе в прежнее достояние, да зовем: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 8

Странствуя с Клеопою и Лукою в весь, отстоящую стадий шесть-десят от Иерусалима, и не познан быв има, поносил еси, Спасе, неверствию их и жестосердию, глаголя: «Не сия ли подобаше пострадати Христу и внити в славу Свою?» И, начен от Моисея и от всех пророк, научил еси их пети: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 8

Всего Себе, Бога суща и человека совершенна, преподал еси, Спасе, двема ученикома Твоима во Еммаусе, егда приимь хлеб, благословил еси и, преломив, дал еси има. Онема и отверзостеся очи, и познаста Тебе, Ты же невидимь бысть има, и рекоста к себе: Христос воскресе, и жизнь воцарися. Христос воскресе, и диаволя лесть обличися. Христос воскресе, и преста жертва идольская. Христос воскресе, и вся земля приносит Ему жертву хваления. Христос воскресе, и мы, вкусивше древле преслушаннаго брашна, ныне вкушаем пищи вечныя. Христос воскресе, и мы радости присносущныя причастницы бываем, поющии: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 9

Вси Ангели, Христе Спасе, твое Воскресение поют на небеси. Сподоби и нас на земли чистым сердцем в веселии воспевати: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 9

Ветия всемирный и учитель языков Павел богоглаголивый, яко труба, вопиет: «Христос воскресе от мертвых, Начаток востания умерших бысть. Якоже во Адаме вси умирают, такожде и о Христе вси оживут». Темже Воскресение Христово видевше, в радости вопием: Христос воскресе, и князь мира низложися. Христос воскресе, и трепещет преисподняя. Христос воскресе, и смерть пожерта бысть победою. Христос воскресе, и ад пленен бысть Того державою. Христос воскресе, и свободихомся от адовых нерушимых уз. Христос воскресе, и мы, из нетления избавльшеся, сыны воскресения явихомся, и поем: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 10

Спасти хотя род человеческий от работы вражия, распятие и смерть претерпел еси, Господи, погребен же быв, в третий день от мертвых востал еси. Тем же Ангел, блистаяйся во гробе, благовествует женам, глаголя: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 10

Третие по Воскресении явися Иисус на мори Тивериадстем рыбу ловящим Симону Петру, и Фоме, и Нафанаилу, и сыном Зеведеевым со инема от ученик Его двема и, яко Владыка всех, повелевает мрежу одесную страну корабля воврещи, и бысть слово дело вскоре, и многое рыб множество, и вечеря странна готова на земли. Ея же ныне мысленно насладитися и нас сподоби, Господи, поющих: Христос воскресе, и дадеся Ему власть на небеси и на земли. Христос воскресе, и Царство Божие наста. Христос воскресе, и Тело Его, яко Хлеб Жизни, вси приемлем. Христос воскресе, и Крови Его, яко Источника Безсмертнаго, вкушаем. Христос воскресе, и Адам, свобожден, с нами ликует. Христос воскресе, и Ева, от уз избавляема, радуется, зовущи: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношаше Воскресшему Тебе, Петр, трищи бо отвержеся Тебе, трищи же и исповедуя: «Господи, Ты вся веси, Ты веси, яко люблю Тя». Трищи и слышит от Тебе сладчайшее на паству паки призвание: «Паси агнцы Моя, паси овцы Моя». Темже и зовет: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 11

Света Подателю, якоже солнце, возсиял еси тридневно от гроба и вся просветил еси светом истиннаго богопознания. Темже седящии во тьме неверия и сомнения уверихомся со апостолы, яко Господь еси, и не истязуем уже: «Ты кто еси?» Но Воскресшаго Тя славяще; во умилении зовем: Христос воскресе, и всяческая просвети Воскресением Своим. Христос воскресе, и свет вечный возсия во тьме и сени смертней седящим. Христос воскресе, и верным подаде тайно осеняющее свыше Духа сияние. Христос воскресе, и духовная очеса прежде слепых отверзошася. Христос воскресе, и мы Отца светов познахом. Христос воскресе, да посрамятся вси отвергшиися Господа славы и с нами да воспоют: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 12

Благодатию Твоею всякому человеку удобнейший путь спасения указуя, Христе, глаголал еси Симону Петру: «Егда состареешися, воздежеши руце твои, и ин тя пояшет и ведет, аможе не хощеши», назнаменуя, коею смертию прославит Бога. Возлюбленному же ученику повелел еси пребывати, дондеже приидеши. Темже, аще и разлучившеся апостоли, обаче союзом любве связуеми, согласно воспеваху: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Икос 12

Поюще Твое тридневное Воскресение, Христе, радуемся Твоему непреложному обещанию. С нами бо до скончания века быти обещался еси, от всякаго зла нас избавляя и к жизни вечней руководствуя. Сего ради, славяще Тя, вопием: Христос воскресе, и мы вреда всякаго избавляемся ныне. Христос воскресе, и нас одесную Отца с Собою посадил есть. Христос воскресе, и нас причастники вечныя славы Своея содела. Христос воскресе, и древле сокрушивый праотца сильный враг сокрушися. Христос воскресе, и со Ангелы мы, прежде отриновеннии, водворяемся. Христос воскресе, и с Собою вся воскресит, зовущия: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

Кондак 13

О Пасха велия и священнейшая, Христе Иисусе, Спасителю наш, благодарно исповедуем спасительную великую милость Твою, яко и паки сподобил еси нас, недостойных, ныне вкусити радости Светлаго Воскресения Твоего. Подавай нам в невечернем дни Царствия Твоего истее и совершеннее Тебе, Сладчайшаго, причащатися, да со Ангелы и всеми святыми во веки веков поем вси радостно: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

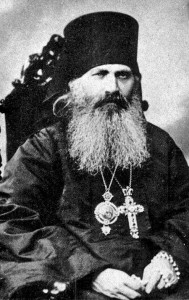

Судьбы Алексея Петровича, его отца Петра Ивановича и его деда Ивана Ивановича объединяло одно печальное жизненное обстоятельство — все они рано овдовели. Так, Алексей Петрович остался без супруги уже в 35 лет. «Первое горе этой семьи осталось в памяти своей неожиданной великой скорбью — матушка Варвара Васильевна, совсем еще молодая, цветущая, живая женщина, — трагически скончалась, утонув, купаясь в Оке, оставив пять сирот».

Судьбы Алексея Петровича, его отца Петра Ивановича и его деда Ивана Ивановича объединяло одно печальное жизненное обстоятельство — все они рано овдовели. Так, Алексей Петрович остался без супруги уже в 35 лет. «Первое горе этой семьи осталось в памяти своей неожиданной великой скорбью — матушка Варвара Васильевна, совсем еще молодая, цветущая, живая женщина, — трагически скончалась, утонув, купаясь в Оке, оставив пять сирот». Владимир, будущий архиепископ и священномученик, родился 13 сентября 1886 года.

Владимир, будущий архиепископ и священномученик, родился 13 сентября 1886 года. Пожалуй, самой яркой чертой Владимира в детстве была жажда знания, желание учиться. Когда ему было пять лет, он задумал идти на учебу в Москву. Прихватив с собой букварь, мальчик взял за руку трехлетнего братишку, и, никому ничего не сказав, они пошли по дороге в направлении Москвы. Спустя некоторое время в доме обнаружили исчезновение детей. От волнения мать потеряла сознание; отец Алексей же запряг в телегу лошадь и помчался на поиски. Крестьяне окрестных деревень знали и любили семью священника из Липиц: Кое-кто видел, как по дороге шли важно два мальчика в летних рубашонках; один из них нес под мышкой книгу. С людской помощью отец Алексей через несколько часов нагнал сыновей. На упреки родителя будущий архиепископ серьезно ответил: «Папа, не расстраивайся! А как же Ломоносов? Ведь он пешком пошел в Москву — и я тоже решил идти учиться!»

Пожалуй, самой яркой чертой Владимира в детстве была жажда знания, желание учиться. Когда ему было пять лет, он задумал идти на учебу в Москву. Прихватив с собой букварь, мальчик взял за руку трехлетнего братишку, и, никому ничего не сказав, они пошли по дороге в направлении Москвы. Спустя некоторое время в доме обнаружили исчезновение детей. От волнения мать потеряла сознание; отец Алексей же запряг в телегу лошадь и помчался на поиски. Крестьяне окрестных деревень знали и любили семью священника из Липиц: Кое-кто видел, как по дороге шли важно два мальчика в летних рубашонках; один из них нес под мышкой книгу. С людской помощью отец Алексей через несколько часов нагнал сыновей. На упреки родителя будущий архиепископ серьезно ответил: «Папа, не расстраивайся! А как же Ломоносов? Ведь он пешком пошел в Москву — и я тоже решил идти учиться!» В марте 1919 года архимандрит Иларион был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Причины ареста он и сам не понимал; видимо, он был схвачен из-за одной своей близости к Патриарху.Через два месяца свяшенномученика освободили.

В марте 1919 года архимандрит Иларион был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Причины ареста он и сам не понимал; видимо, он был схвачен из-за одной своей близости к Патриарху.Через два месяца свяшенномученика освободили. Дмитрий (род. 6 октября 1887 г.) после окончания Санкт-Петербургской духовной академии принял монашество с именем Даниил. Когда Дмитрию исполнилось 20 лет, он был рукоположен в сан священника ко храму села Перетерья Сонковского района. Юный священник вполне отдавал себе отчет в том, что начал служить во времена непрекращающихся гонений на Церковь, и это совершенно не пугало его. Дмитрий прекрасно знал, на что идет. Каждая его проповедь была чудом — он жил горестями и радостями своих прихожан, стараясь, чтобы огонь веры горел в их душах среди окружающего мрака государственного безбожия.

Дмитрий (род. 6 октября 1887 г.) после окончания Санкт-Петербургской духовной академии принял монашество с именем Даниил. Когда Дмитрию исполнилось 20 лет, он был рукоположен в сан священника ко храму села Перетерья Сонковского района. Юный священник вполне отдавал себе отчет в том, что начал служить во времена непрекращающихся гонений на Церковь, и это совершенно не пугало его. Дмитрий прекрасно знал, на что идет. Каждая его проповедь была чудом — он жил горестями и радостями своих прихожан, стараясь, чтобы огонь веры горел в их душах среди окружающего мрака государственного безбожия. После окончания семинарии сразу же был призван на военную службу, окончил в 1916г. Александровское юнкерское училище был произведен в чин прапорщика и отправлен на фронт, где был произведен в чин подпрапорщика — служил офицером 136 дивизиона под г.Ригой, затем в Невеле по 1918г. В самом начале 1918г. демобилизовался и вернулся в родное село.

После окончания семинарии сразу же был призван на военную службу, окончил в 1916г. Александровское юнкерское училище был произведен в чин прапорщика и отправлен на фронт, где был произведен в чин подпрапорщика — служил офицером 136 дивизиона под г.Ригой, затем в Невеле по 1918г. В самом начале 1918г. демобилизовался и вернулся в родное село.

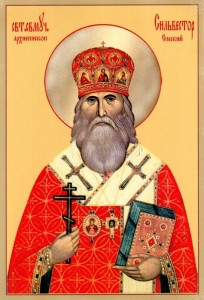

По наречении его во епископа архимандрит Сильвестр произнес слово, которое произвело на присутствующих огромное впечатление как по тому, с каким чувством оно было произнесено, так и из-за его содержания, оказавшегося пророческим относительно его собственной будущей участи.

По наречении его во епископа архимандрит Сильвестр произнес слово, которое произвело на присутствующих огромное впечатление как по тому, с каким чувством оно было произнесено, так и из-за его содержания, оказавшегося пророческим относительно его собственной будущей участи. В 1914 году становится епископом Челябинским, викарием Оренбургской епархии. Служа в Оренбургской епархии, владыка все силы отдавал пастве, большую часть времени проводя в поездках по церквям Челябинского уезда, стараясь наладить жизнь приходов.Указ Святейшего Синода от 4 июня 1915 года о назначении преосвященного Сильвестра епископом Омским и Павлодарским застал его в пути и стал ему известен только спустя неделю. Через день епископ выехал в Петроград, чтобы здесь познакомиться с положением дел в той епархии, где ему предстояло служить. Испросив разрешение Синода, владыка посетил Полтаву.

В 1914 году становится епископом Челябинским, викарием Оренбургской епархии. Служа в Оренбургской епархии, владыка все силы отдавал пастве, большую часть времени проводя в поездках по церквям Челябинского уезда, стараясь наладить жизнь приходов.Указ Святейшего Синода от 4 июня 1915 года о назначении преосвященного Сильвестра епископом Омским и Павлодарским застал его в пути и стал ему известен только спустя неделю. Через день епископ выехал в Петроград, чтобы здесь познакомиться с положением дел в той епархии, где ему предстояло служить. Испросив разрешение Синода, владыка посетил Полтаву.